Et si on testait avant de tout casser ? La fiche d’expérimentation à la rescousse des équipes

Le changement n’est jamais simple

En tant qu’équipe, faire évoluer sa manière de travailler a un coût. Entre les habitudes ancrées, la peur de perdre en efficacité et l’incertitude face à des pratiques inconnues, même les meilleures idées peuvent faire face à une levée de boucliers, et c’est tout à fait compréhensible.

Si la résistance au changement n’est une découverte pour personne, il est utile de rappeler que bien souvent, les changements affectent les repères et le confort au sein d’un groupe. Quand on ajoute une injonction à s’améliorer en continu, on peut rapidement créer un terrain d’inconfort permanent.

Étant donné que nos idées ont autant de chance d’être efficaces ou non, on ne peut pas se permettre de graver des changements dans le marbre dès qu’on les propose.

L’alternative est alors d’expérimenter. Ça respire le bon sens, non ?

Attention toutefois, si on ne communique pas clairement sur le fait que l’on expérimente, ainsi que sur les bornes de l’expérimentation, on risque fortement que l’action finisse aux oubliettes par épuisement ou par évitement par ceux qui sont moins enthousiasmés.

La fiche d’expérimentation d’équipe

Pour communiquer et rendre transparente l’expérimentation souhaitée, passer par l’écrit facilite grandement l’affaire. Pour ça, il est possible d’utiliser une fiche d’expérimentation, qui structure les points clé d’une expérimentation.

Concrètement, une fiche d’expérimentation aide à :

- définir ce que vous allez tester concrètement dans vos façons de faire et dans quel but

- identifier comment vous saurez si c’est un succès (ou pas)

- fixer une durée d’expérimentation réaliste

- capitaliser sur les apprentissages, qu’importe l’issue de l’expérimentation

Pour se rendre compte des points importants, voici sa structure :

L’entête

L’entête sert à renseigner la date, le titre de l’expérimentation ainsi que le responsable de l’expérimentation.

Désigner un responsable augmente les chances de réussite de l'expérimentation. Son rôle principal est de s'assurer que l'équipe reste focalisée sur l'expérience en cours. Il n'a pas à tout faire lui-même, mais il doit veiller à ce que l'expérimentation se déroule comme convenu par l’équipe.

L’objectif (Dans le but…)

Trop souvent, on essaie une nouveauté “parce qu’on a vu ça ailleurs” ou “parce qu’on nous l’a conseillé”, et on perd de vue la raison sous-jacente. En posant un objectif clair, l’équipe se concentre sur le problème qu’elle cherche à résoudre, pas seulement sur la solution à tester.

L’hypothèse (Et comme nous pensons que…)

L’hypothèse décrit en quoi on pense que ce qu’on met en place permet d’atteindre un objectif. SI cette étape peut paraître évidente ou inutile, elle permet d’exprimer clairement une part d’incertitude.

Il est possible que dans certain cas, la formuler ne donne pas l’impression d’apporter grand chose. Faites-le quand même car c’st une bonne habitude, vous risquez d’être surpris du résultat.

La pratique essayée (Nous allons essayer…)

Ici, on décrit l’action ou la modification à mettre en place. Cela évite les malentendus et garantit que tout le monde parle de la même chose. Plus c’est précis, plus l’expérimentation sera simple à observer et à évaluer.

Condition de succès (On verra que c’est utile si…)

Soyons honnêtes, on a tous testé des pratiques sans jamais se poser cette question. Cette section pousse à définir, dès le départ, ce qui prouvera que l’expérience est positive. Cela peut être un indicateur chiffré, un ressenti collectif ou une observation comportementale. Sans critère clair, difficile de sortir du « on a eu l’impression que… ».

Durée d’expérimentation (On fera cette évaluation dans…)

Fixer une échéance permet d’encadrer l’expérimentation, de rassurer l’équipe (ce n’est qu’un essai), et de s’obliger à revenir dessus plutôt que de l’oublier dans un coin. Cela installe une discipline d’évaluation et d’adaptation.

Il faut prendre en compte la dimension rassurante de cette partie. Borner l’expérimentation aide fortement à limiter l’impression que chaque action est une décision immuable.

Bilan

Cette partie souvent oubliée est la clé si on souhaite réussir son expérimentation.

Que l’expérimentation soit positive ou négative, il est très important de faire le bilan pour fermer la boucle. À son issue, on peut choisir d’ancrer ce qui a été testé, de le rejeter ou encore planifier une expérience complémentaire pour atteindre le résultat escompté

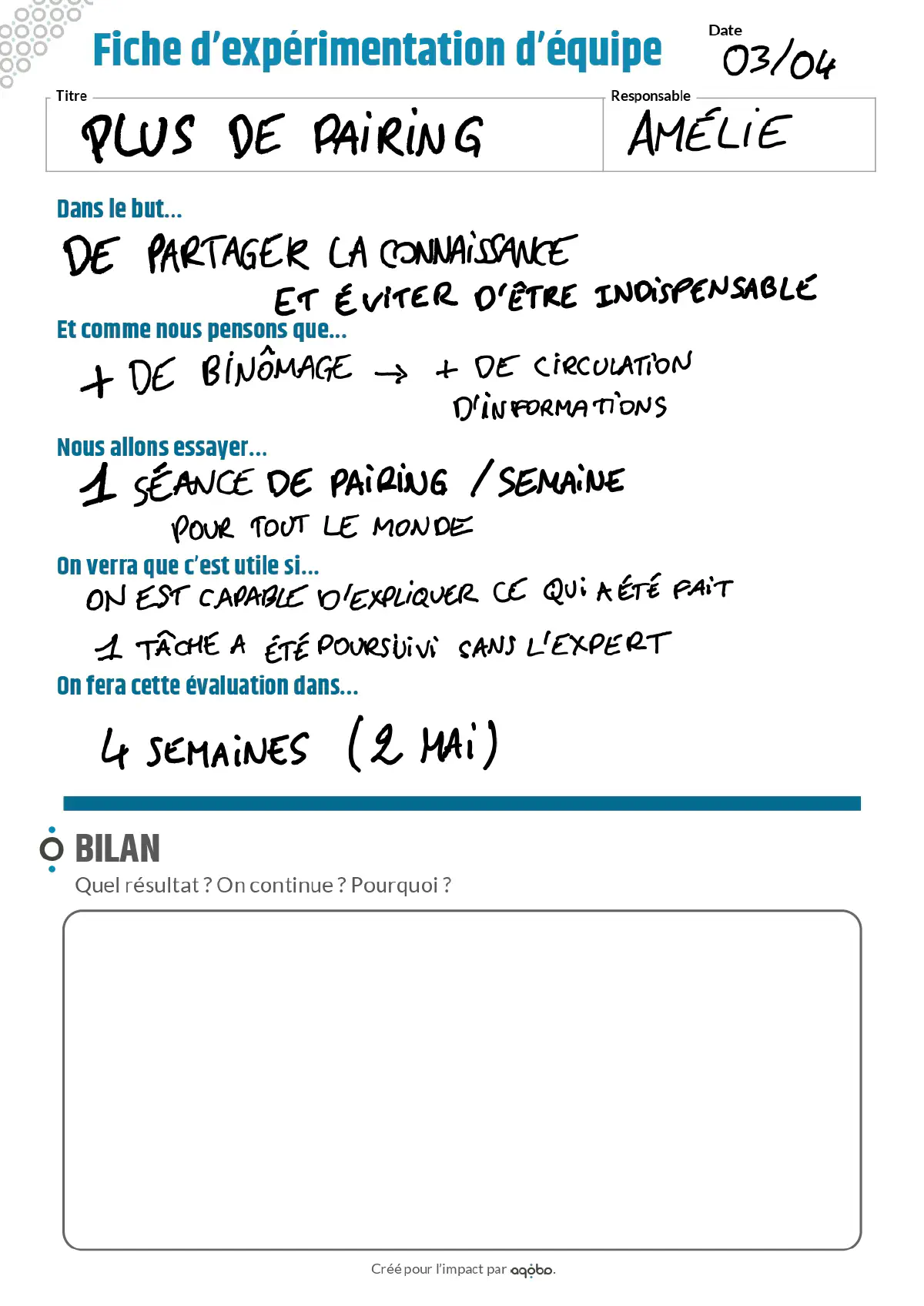

Prenons un exemple

Lors d'une rétrospective, une équipe identifie que certaines personnes sont indispensables sur certaines compétences. Plutôt que de faire des demandes de formations ou de recruter, l’équipe choisit de faire une expérimentation abordable et structurée.

Fiche d'expérimentation d'équipe remplie avant l'expérimentation

Objectif : Partager la connaissance et éviter d’être indispensable

Hypothèse : Plus de binômage créera plus de circulation d’informations (et donc moins de dépendance)

Changement : intégrer 1 séance de pairing par semaine

Succès : on est capable d’expliquer ce qui a été fait pendant la séance et 1 tâche a été prolongée sans l’expert

Durée : 4 semaines

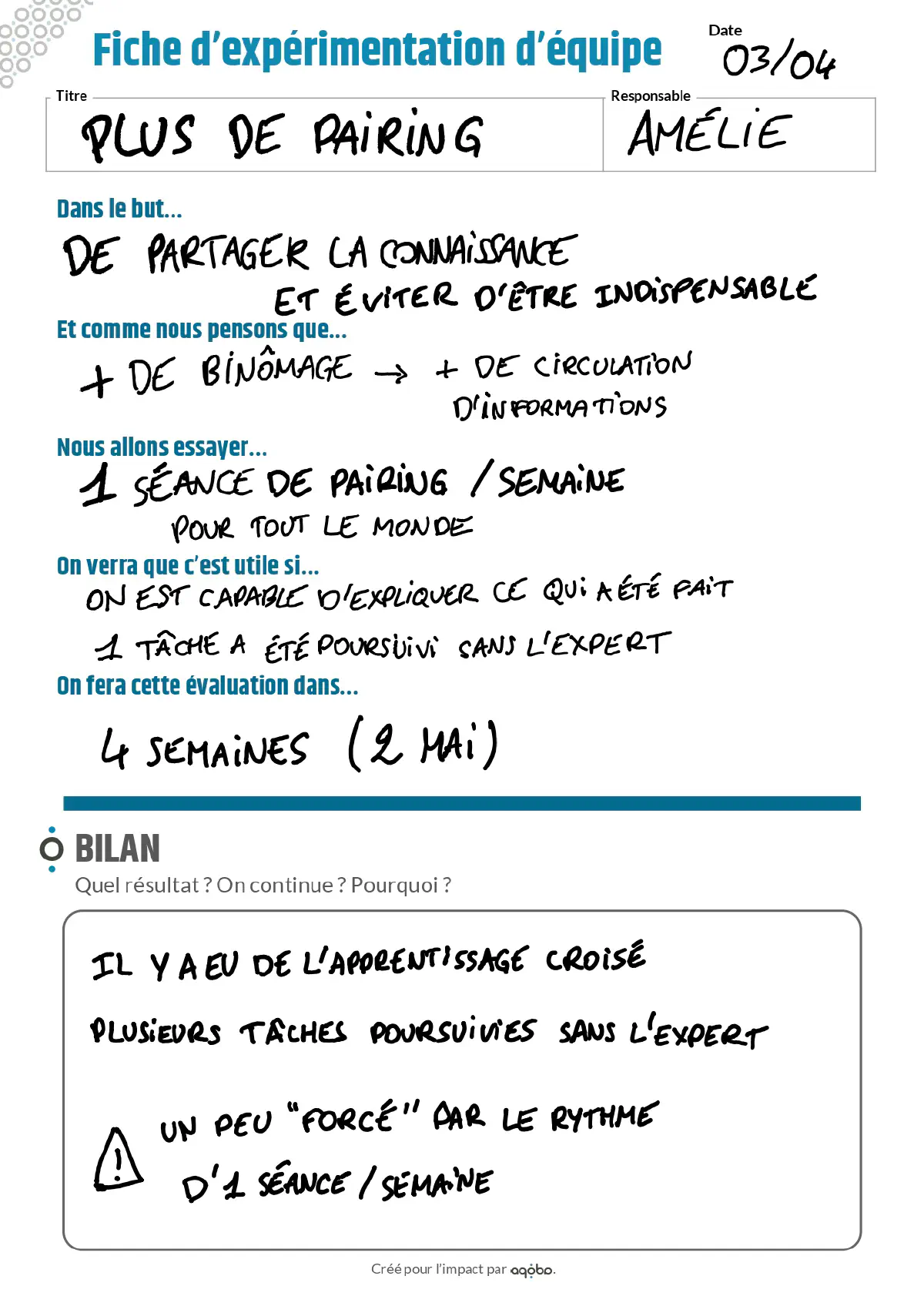

Fiche d'expérimentation complétée à l'issue de l'expérimentation

À la fin de la période, l’équipe observe qu’il y a eu de l’apprentissage croisé et qu’ils ont appris des choses.

Elle remarque aussi que certaines sessions avaient été un peu forcées par le rythme imposé d’une séance par semaine pour tout le monde, mais globalement le ressenti est positif.

L’équipe décide donc d’adopter ce format tout en restant vigilante sur le fait de ne pas se forcer à faire du pairing si elle ne trouve pas ça pertinent.

Conclusion - Comment j’expérimente avec mon équipe ?

Changer ses façons de travailler n’est jamais facile, mais ça devient beaucoup plus simple quand on peut tester avant de décider.

Les fiches d’expérimentation d’équipe permettent justement d’aborder le changement sans pression : on essaye, on observe, on ajuste, et on choisit ensemble si ça vaut la peine d’adopter la nouvelle pratique ou non.

D’autres approches, également expérimentales, comme le A3 Problem Solving, le Popcorn Flow ou les Toyota Kata apportent des éléments complémentaires qui pourront résoudre de futurs problèmes. J’ai par exemple en tête que, face à un problème déjà rencontré, nous avons tendance à appliquer la même solution. Dans ce cadre, il y a fort a parier qu’en appliquant la même solution, le problème réapparaisse.

Pour éviter ça, le A3 et le Popcorn Flow imposent la recherche d’au moins 3 alternatives et de choisir quelle alternative tester.

Avant d’explorer ces pistes, je vous invite à essayer vous-même la fiche d’expérimentation d’équipe pour initier une culture de l’expérience dans votre contexte.

CADEAU

Voici le template utilisé dans l’exemple de l’article, comme ça, aucune excuse pour ne pas essayer !